Autisme: un peu d’histoire

En tant que néophyte, et bien loin de maîtriser le verbiage psycho médical, avant d’entamer le livre de 477 pages du professeur, psychiatre et psychanalyste Jacques Hochmann, Histoire de l’Autisme, il me fallait une motivation ardente à comprendre pourquoi les autistes restent, aujourd’hui encore, un mystère insondable. Le fait d’être la sœur de Victor, un autiste non verbal de 23 ans, et la conviction que nous présentons tous des symptômes proches de l’autisme plus ou moins visibles, m’ont poussé à plonger dans cet ouvrage.

Le spécialiste y propose une approche chronologique passionnante, où l’on navigue entre les certitudes des uns et les méthodes expérimentales des autres, en France et ailleurs, en fonction des ambitions politiques du moment. De l’idiot à l’être supérieur, une myriades de théories vont s’entrechoquer au fil des siècles, souvent au dépend des personnes concernées, me laissant entrevoir, ulcérée, quels traitements Victor aurait pu subir, en d’autres temps. En permanence, va se dessiner une opposition latente entre les défenseurs de l’origine biologique (organique) ou psychologique de l’autisme, poussant parfois les experts à se retrancher dans des expériences éprouvantes pour le patient, les familles, et eux-mêmes (contre-transfert). Puis, certains esprits éclairés vont se démarquer par leur capacité à explorer, observer, comprendre ces êtres si différents sans les enfermer dans un modèle établi. Essayons ici de balayer les courants de pensée qui se sont cristallisés autour de ces personnes extra ordinaires, tout en gardant à l’esprit « qu’il n’y a de science que du général, mais il n’y a de médecine que du particulier. » Aristote

De l’origine de la pensée à l’exploration du cerveau

L’un des premiers personnages clés présenté par le professeur est l’abbé de Condillac (1714-1780), selon lequel l’acquisition de la pensée se construit exclusivement par l’expérience des sens: la doctrine du sensualisme. S’appuyant sur l’exemple d’une statue (passive) qui ne progresserait vers la connaissance (mémoire, analyse, comparaison) que grâce à l’action des sensations induites par le monde extérieur, indépendantes d’abord, puis associées, il distingue le langage d’action (instinctif) du langage articulé qui en découle (acquis) et estime que rien, à part peut-être la faculté d’empathie, n’est inné. La faculté de penser dépendrait ainsi de la mise en forme du langage, et, on peut l’imaginer dans le cas des autistes (à l’époque considérés comme « idiots »), de la stimulation des sens. On entrevoit ici, suggère Hochmann, une source du courant behavioriste (comportementalisme) qui s’affirmera plus tard dans le monde anglo-saxon. À la même époque pour des raisons religieuses ou naturalistes, L. de Bonald et J.J Rousseau, à la différence de Condillac, affirment qu’il existe un langage inné et des idées pré-existantes à l’individu (Platon) qu’il pourra verbaliser, ou non, grâce à l’éducation.

Victor, « l’enfant sauvage » de l’Aveyron (un des premiers cas d’école) est alors confié au professeur Philippe Pinel, qui bien que choqué par certains traitements de l’époque (type Packing), reste pessimiste sur le diagnostic de l’enfant atteint, selon lui, de démence incurable. Au contraire, son élève Jean Marc Gaspard Itard, qui deviendra le père de l’orthophonie, pense que Victor peut jouir d’une « médecine morale » (future psychiatrie) pour être soigné. En essayant de jouer sur les sens, les émotions, les objets, il entreprend, dans la lignée de Condillac, « une sublime tentative » (F.Leuret) pour éduquer Victor, en lui consacrant une grande partie de son temps. Malgré ses efforts, les progrès modérés du jeune garçon et son incapacité persistante à s’exprimer, vont conduire ses détracteurs à condamner sans appel son approche. À la recherche d’une lésion cérébrale plutôt que du mode de liaisons des idées, c’est la naissance de la phrénologie, l’étude des organes du cerveau, visant généralement à prouver que tous les idiots ont des « vices de conformation » faisant d’eux des « êtres avortés, des monstres, au-dessous de la brute » (J.E Esquirol). La nature organique et incurable des troubles est ainsi affirmée, et les aliénistes (anciens psychiatres) comme Belhomme, ou Felix Voisin phrénologue acharné, commencent dans les années 1830, à catégoriser les enfants anormaux en distinguant notamment l’imbécile curable, de l’idiot « repoussant » et incurable.

Séguin, l’éducateur visionnaire et la revanche des médecins

Travaillant à l’Hospice des Incurables, Edouard Seguin, bientôt surnommé « l’instituteur des idiots », est embauché à Bicêtre par l’entremise de F. Voisin. Très vite en conflit avec ce dernier, Seguin part pour les États-Unis en 1843 où il obtient le titre de médecin et crée plusieurs structures spécialisées. Se démarquant de ses contemporains, son travail va inspirer quelques uns des plus grands noms de ce récit comme Kanner, Winicott ou Meltzer. Il est le premier à pointer « une infirmité du système nerveux » qui prive l’idiot d’une volonté spontanée de s’exprimer, l’enfermant dans des réactions instinctives. Il prône une pédagogie active, proche de celle d’Itard, destinée à sortir l’idiot (idos, solitarius) de son isolement, et deviendra ainsi le père de la psychomotricité. Surtout, il ébauche une description de concepts symptomatiques de l’autisme avec un siècle d’avance, comme le démantèlement analysé plus tard par Donald Meltzer (un processus de fixation sur certaines sensations: odeur, couleur, matière) propre aux autistes qui serait impossible à réaliser, même pour un surdoué.

La vision globalisante de Seguin, loin de l’étude compartimentée du cerveau des phrénologues, ne va pas plaire aux médecins de l’époque, comme J.J Moreau qui souhaite revenir à une approche organique des « enfants atteints de délire », et affirme le caractère héréditaire de cette pathologie. Dans une époque teintée d’un retour à la justice divine, la théorie de la dégénérescence est portée par les plus fervents catholiques. Des psychiatres comme Bénédict Morel (1809-1873) ou C.Lombroso ont la certitude que les criminels ou les alcooliques portent un mal qui se transmet par le système nerveux, et s’aggrave de génération en génération, jusqu’aux malades mentaux perçus comme des « fins de race » (qui conduira plus tard à l’eugénisme!). En quête de légitimité, les psychiatres s’allient aux neurologues pour former la neuropsychiatrie. « L’hérédité dégénérative » des idiots est affirmée, on les s’entasse avec les fous dans des établissements non adaptés. Au même moment pourtant, des initiatives inspirées par le médecin suisse Johann Jakob Guggenbuhl comme l’asile d’Abenberg ou, dès 1848, la fondation du pasteur John Bost, qui existe toujours, ouvrent la voix de des institutions dédiés à l’idiotie que la France à mis tant de temps à privilégier.

Sélection et Eugénisme

Avec des conséquences différentes en France ou aux États-Unis, la difficulté de prendre en charge une population de plus en plus nombreuse de gens « anormaux » va conduire aux pires dérives. Malgré une parenthèse de clairvoyance incarnée par le médecin Désiré-Magloire Bourneville, qui dirige l’internat de Bicêtre (aujourd’hui la Fondation Vallée) et milite pour un traitement plus digne des « arriérés » et des « instables » et la création de classes spécialisées (programme médico-pédagogique) en collaboration avec les instituteurs, l’époque est à la rationalisation. Les psychiatres sont perçus comme trop invasifs, et l’Instruction Publique va faire représenter ses intérêts par deux personnages renommés: Binet et Simon, les inventeurs du quotient intellectuel mais aussi les usurpateurs du projet pédagogique de Bourneville.

Estimant que les idiots « incurables » n’avaient pas leur place à l’école, Binet et Simon, en se basant sur le QI pour sélectionner les enfants « éducables », contribuent à la relégation des « inéducables » dans des hospices insalubres où leur capacité évolutives sont ignorées. Bien pire, en 1907, l’état d’Indiana (USA) est le premier à légaliser la stérilisation des idiots, des imbéciles et des violeurs, suivi par 22 autres États jusqu’en 1926. C’est le triomphe de l’eugénisme, mis en pratique par le cousin de Darwin, F. Galton et son programme l’eugenics visant à prouver qu’il fallait se « débarrasser des indésirables« . Dès ses débuts, Hitler s’inspirera directement de cette théorie pour justifier l’extermination de 400 000 juifs, homosexuels ou malades mentaux. La stérilisation de ces derniers sera mise en place dans la plupart des pays protestants comme au Danemark. Au sortir des deux guerres mondiales, la remarque de L.Kanner résume la lente et nécessaire évolution des esprits qui s’amorce: « Le seul Hitler, qui n’aurait probablement pas eu de trop mauvais résultats à l’échelle de Binet Simon (QI), a fait plus de mal que tous les déficients mentaux depuis le début de l’histoire ».

La thérapie au secours des « dégénérés »

Le déterminisme héréditaire perdant de sa légitimité et semblant désormais insuffisant pour expliquer les différents troubles psychiques, la psycho-pathologie va pouvoir éclore, annonçant le succès retentissant de la thérapie Freudienne. La recherche d’une localisation cérébrale incertaine va de nouveau s’effacer devant une approche globale des dysfonctionnements (Henry Bergson), et, bien qu’emprunt de mépris à l’égard des « pervers dégénérés…au caractère sans valeur », Sigmund Freud va définitivement prouver que le dogme de l’hérédité doit s’effacer, ou, au moins, diplomatiquement cohabiter avec la psychanalyse, qui permet de dévoiler des traumatismes à l’origine de certaines phobies ou hystéries sans que la dégénérescence n’en soit la cause. A l’extrême, cette nouvelle approche contribuera plus tard à victimiser les patients (Sandor Ferenczi), parfois au détriment de leur entourage.

À la fin du XIXème siècle, dans la lignée de Freud, une série de neurologues et de psychiatres, favorisent également une approche globale des fonctions cérébrales du patient (le connexionnisme), permettant à la psychobiologie (C.von Monakov) de se développer. Une reconnaissance de la complexité des symptômes se dessine. Selon le neurologue allemand Kurt Goldstein, le système nerveux du « cérébrolésé », en activité constante, doit incessamment s’adapter à un environnement hostile, ce qui peut conduire à la production d’un délire. C’est le suisse Eugène Bleuler, qui va le premier imaginer et détailler les différents types de « schizophrénies » en distinguant l’affaiblissement intellectuel de la démence précoce (terme de Kraepelin – 1898). Il ébauche la description d’un groupe particulier de patients qui présentent un « relâchement (primaire) des associations » cérébrales les conduisant à ignorer la réalité et à se replier sur eux-mêmes, les futurs autistes, du grec autos, soi-même (1911). En 1913, Adolf Meyer, un brillant psychopathologiste dirigeant une clinique réputée de Baltimore s’oppose aux programmes eugénistes, et devient le pionnier de la psychologie dynamique. À la recherche d’une cohérence dans la réaction des patients, il attribue aux symptômes une fonction défensive inconsciente que la thérapie doit permettre de comprendre, voire de prévenir.

De la démence précoce à l’enfant né autiste

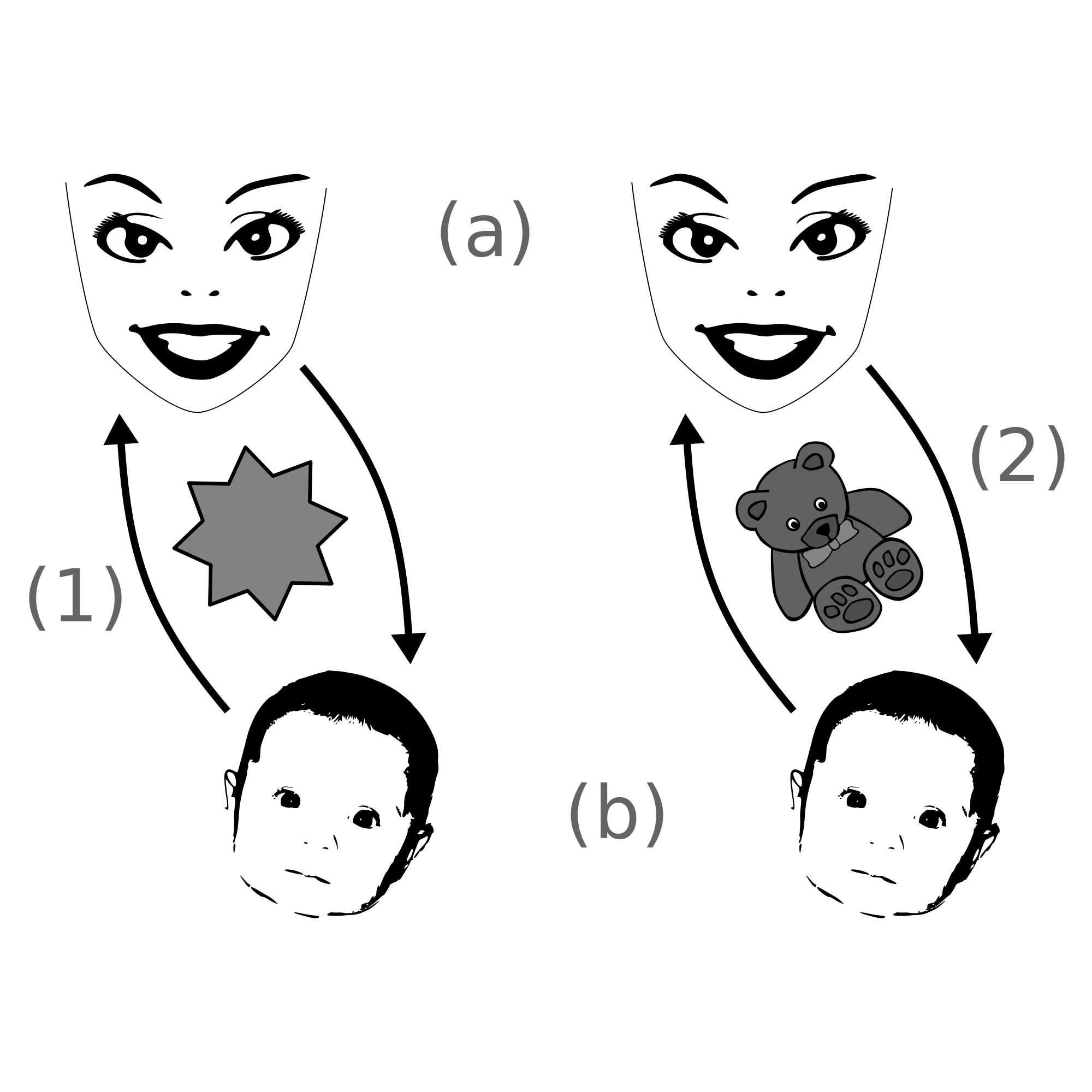

Le premier à pressentir qu’une forme particulière de « démence précocissime », différente de l’arriération mentale et des psychoses adultes, donc potentiellement curable pouvait être propre aux enfants (jusque là considérés comme une « table rase », soit « incomplets », soit futurs adultes fous) est un neurologue italien, Sancte de Sanctis. Puis, inspirée par les observations de Bleuler sur la schizophrénie des adultes, c’est Mélanie Klein qui osera le terme de schizophrénie infantile, et insistera sur la nécessaire prise en charge des psychoses de l’enfant, provoquées selon elle, par une « incapacité innée » à supporter l’angoisse. Ses recherches seront appuyées par la neuropsychiatre américaine L.Bender qui évoque une atteinte globale du fonctionnement cérébral empêchant l’enfant, selon son profil psychologique, de « s’identifier lui-même comme différent des autres, d’entrer en relation avec le monde, source d’angoisse et de réaction de protection contre cette angoisse ».

En 1943, le célèbre élève de Meyer, Léo Kanner, fondateur du premier service pédopsychiatrie à Baltimore, marque l’histoire en nommant « l’autisme infantile précoce ». Il voit la solitude et l’immuabilité comme les symptômes typiques et primaires de la maladie, tandis que le fameux Hans Asperger se concentre sur la différence entre les personnalités étudiées. (Par extension, on appellera syndrome d’Asperger, les autistes les plus brillants). Margareht Malher, une pédopsychiatre hongroise, prolongera ces recherches sur les psychoses infantiles faisant l’hypothèse que l’autisme est un « mécanisme de survie » issu de l’incapacité innée de l’enfant à entrer en contact avec sa mère, qui le poussera voir le monde entier comme une menace pour son équilibre.

Freud…et après le déluge ?

A la disparition de Freud, les débats se vont de plus en plus vifs, et l’on assiste à un retour des conflits sur l’origine organique ou psychologique des psychoses infantiles. C’est la psychanalyste M.Klein qui va cristalliser toutes les attaques, en affirmant qu’un de ses fameux patient, le petit Dick, souffrait d’un défaut constitutionnel inné à supporter l’angoisse (un « moi précoce » capable d’hallucinations), là où Anna Freud, la fille du Maître, défend un symptôme secondaire lié à une carence dans l’environnement affectif. C’est de cette dernière observation que va progressivement s’immiscer l’idée sournoise, grossièrement détournée de la pensée Freudienne, que l’angoisse pathologique de ces enfants serait directement transmise par les parents, et notamment de la mère, impuissante à créer un environnement sécurisant pour son bébé. Dans le sillage de Lacan qui postule que le langage et l’inconscient fonctionnent ensemble, M.Mannoni attribue une puissance destructrice aux paroles (inconscientes) des parents, qui deviennent ainsi une des causes principales des psychoses de leur enfant! Dans cette perspective, seul le psychanalyste pourrait rétablir les « maîtres mot » salvateurs.

Heureusement, les apports théoriques de deux psychanalystes britanniques, Donald Winnicott et Wilfred Bion, vont permettre de dépasser la pensée M.Klein sans la dénaturer. Le premier va instituer le jeu comme une méthode thérapeutique permettant au bébé de faire le lien, via des objets réels dits « transitionnels », entre sa réalité et celle de l’extérieur, tout en insistant sur le rôle prépondérant de la mère-environnement dans l’équilibre psychique, mais sans renier une possible causalité génétique des psychoses infantiles. Le second va établir que le bébé naît avec « un câblage neuronal spécifique », une sorte de « préconception », qui permet d’analyser les sensations venues de l’extérieur pour former la vie mentale, le contenu, les pensées. Si ce câblage est altéré et peut entraîner des symptômes psychotiques ou autistiques, il postule surtout que la pensée ne peut pas être vide, et qu’il n’y a pas d’absence de liens dans les psychoses mais le rejet des liens, comme l’oreille rejetterai un son.

La psychanalyse recule, les parents avancent…

En France, les psychanalystes refusent de trancher sur les origines des psychoses. Ils tergiversent sur l’influence du thérapeute sur le patient (contre-transfert pendant la cure) et réfléchissent sur le meilleur environnement pour le traitement. Les méthodes d’approche évoluent et l’intégration du jeu dans la thérapie, tout comme l’implication des familles s’instituent. En parallèle, Roger Misès, directeur de la Fondation Vallée (1957) opère une véritable révolution institutionnelle et ouvre les structures d’accueil sur l’extérieur dans le prolongement du travail de Bourneville. Il va théoriser sur une possible interdépendance entre psychose et autisme (dysharmonies évolutives) pour ouvrir une perspective de soin durable aux « incurables » et une sectorisation des traitements dans les hôpitaux psychiatriques, prenant simultanément en compte la dimension cognitive et affective des troubles (volet santé).

Du côté du volet médico-social, des associations de parents commencent à se former pour créer des structures d’accueil pour adolescents et adultes. Elles font progressivement prévaloir la notion de handicap et non de maladie (curable) pour influencer la prise en charge de leurs enfants. À partir de 1960 et de 1963, se structurent respectivement l’UNAPEI, et Sésame Autisme (anciennement ASITP). Au même moment, Bruno Bettelheim, un éducateur pionnier de la thérapie institutionnelle aux États-Unis, publie « la Forteresse vide » (1956), un livre complexe qui sera, à tort et à raison, très mal interprété par les familles d’enfants autistes qui se sentent culpabilisées et rejetées par les méthodes farouchement psychothérapiques de l’auteur, visant à isoler les patients dans des structures fermées, voire interdites aux proches, où le personnel était lui-même psychanalysé. Un réel rejet de la psychanalyse va progressivement se formaliser, et dès 1965, l’Autism society of America, fondée par B. Rimland, symbolise le changement des mentalités et la lutte pour l’intégration des autistes dans la société.

L’Autisme aujourd’hui ?

Vingt cinq ans plus tard, Autisme France forme une entité distincte de Sésame Autisme, et entend « bannir » le diagnostic de psychose en dénonçant toute accointance avec la psychanalyse et ses « lobbys de psy » aux méthodes inadaptées et coûteuses. De nouvelles approches inspirées du behaviorisme de Watson (spécialiste de la psychologie animale) vont se développer, comme la méthode ABA (Analyse appliquée du comportement) de Ivar Lovaas ou le programme TEACCH de Éric Schopler, dont l’un des points commun sera le rejet de la psychanalyse, la nécessaire mesure des progrès établis, et une certaine maîtrise du marketing. Ce souci d’évaluer les progrès avec précision influencera l’évolution des classifications internationales (DSM II, III, etc) en figeant parfois les symptômes dans des cases établies, conduisant les médecins à diagnostiquer des Troubles du Spectre Autistique (TSA) dans un nombre exponentiel de cas (de 1/150 en 2000 à 1/68 en 2010 aux USA), au risque de s’éloigner observations précises de Kanner. D’une manière générale, l’apport de la psychanalyse à la compréhension de l’autisme sera progressivement dénié, rejetant dans l’oubli les découvertes de grands psychanalystes.

Frances Tustin, par exemple, fût la première à pressentir le monde « de contours et de formes » perçu par l’autiste qui s’enveloppe dans ses contemplations comme dans une carapace défensive. Elle décrit sa tendance à se figer sur un « objet autistique » vécu comme la continuité réelle de son propre corps, à le surinvestir au dépend du monde qui l’entoure. Alors qu’aujourd’hui, de récentes découvertes tendent à prouver qu’un neurotransmetteur (GABA) permettant de traiter plusieurs informations simultanément serait défaillant chez les autistes, F.Tustin évoquait déjà l’impossibilité pour les autistes de faire coexister ou d’associer des sensations. Dans sa continuité, Geneviève Haag identifiera une fragilité innée du nourrisson à se constituer « moi corporel » rassurant qui expliquerai que toute sollicitation extérieure, à commencer par le sein et la voix de la mère, soit vécue comme une agression. C’est enfin, Donald Meltzer qui apporte un regard visionnaire en postulant l’impossibilité pour le bébé de construire une identité projective (sur sa mère d’abord puis sur les objets) le réduisant à une identité « adhésive » à certaines couleurs, formes textures qui l’entourent. Il décrit un état d’extase temporaire (et non d’angoisse), appelé le « démantèlement » destiné à le protéger de ses affects. Encore une fois les dernières théories neurobiologiques vont dans ce sens, en suggérant une hyper connexion des zones locales du cerveau des autistes (traitant d’information spécifique de détail) et une déconnexion de certaines zones permettant de connecter plusieurs informations sensorielles.

En conclusion

À la lecture de ce livre, j’ai réalisé que l’Histoire aide définitivement à lire le présent, et peut-être mieux agir sur le futur. Comme beaucoup de gens, et bien que directement concernée par le handicap de mon frère, je vouait un véritable culte, un peu aveugle, aux méthodes appliquées outre-atlantique, pensant que si Victor ne parlait pas aujourd’hui, c’est parce que nous n’avions pas tenté l’approche ABA avec lui à temps. Comme beaucoup de gens, je percevais l’analyse primaire des psychiatres dans leur ensemble, notamment sur la responsabilité de la mère (même inconsciente) sur le handicap de l’enfant, comme une injure inacceptable. Pour certains (que ma mère a eu le malheur de rencontrer) c’est encore plus vrai aujourd’hui, dans la mesure où je comprends que d’autres ont, au contraire, analysé avec une justesse lumineuse les symptômes autistiques permettant d’ajuster les traitements (sans occulter certaines méthodes glaçantes qu’il faut replacer dans le contexte historique). Ne serait-ce que pour avoir contribué à contenir les dérives horrifiantes de l’eugénisme, certains psychiatres comme Freud ou Meyer méritent leur place dans l’histoire, tandis que d’autres ont révolutionné les méthodes éducatives comme Bourneville ou Winicott. À la lumière des dernières découvertes génétiques et neurologiques, je me réjouis que mon frère ait aujourd’hui la chance de vivre à plein temps dans une structure d’accueil gérée par Sésame Autisme Rhône-Alpes qui favorise un projet éducatif global mêlant les compétences d’experts de tous domaines (psychologues, médecins, éducateurs) dans un environnement sain et productif, où la famille peut jouer son rôle. Il bénéficie d’un accompagnement individuel dans une collectivité dédiée où il semble s’épanouir, bien plus que s’il restait enfermé chez ses parents. Depuis sa naissance en 1993, je vois quelques lents progrès sur l’intégration des autistes dans la société, mais je note que ce handicap, très complexe, laisse beaucoup de familles désemparées (le mot est faible) sans possibilité de place pour leur enfant condamné à s’isoler, voire à régresser ! Un retard que la France doit absolument rattraper.